在這個選擇過剩的年代,我們都知道在市場上「創立品牌」才有利潤空間,甚至近幾年更強調「個人」也應該要做品牌,成為「人才」,而非「人力」。

但是,太多企業主認為「品牌」就是打廣告、做行銷,砸了大筆預算,卻不見銷售有成效。就「個人品牌」來說,也蠻多讀者誤會就是取個名字,持續發文、發影片,就是做個人品牌了,可如果不懂「品牌」的底層邏輯,就會覺得自己不管怎麼努力,好像都沒什麼成果。

我之前上過市面上與品牌有關的課程,大部分都著眼在「如何行銷品牌」,很少談論「品牌創立與經營」,這堂《品牌實戰學:讓品牌為你實踐倍數成長》就是從核心概念開始談,從 0 到 1 帶你理解「品牌」究竟如何被顧客認可而持續信任,長久經營下去。

實際上完課後,我認為很適合下列對象來上:

- 想要創立品牌的中小企業主。

- 想學習品牌文化如何落實的團隊管理者。

- 想了解品牌核心概念的行銷工作者。

- 想經營個人品牌的人。

在這篇文章裡,我會和你分享課程內容、講師、課程的重點筆記,以及我實際上完課後的心得和評價。

講師是誰?課程內容有哪些?

講師黃麗燕是誰?

黃麗燕(瑪格麗特)是在跨國廣告公司李奧貝納集團服務 20 年的前大中華區總裁,曾帶領團隊連續 11 年拿下台灣廣告代理商市占第一名的位子。

在卸下擔任多年的 CEO 職務後,她創辦 WAVE 中小企業 CEO 品牌/領導學,夢想是「為台灣的品牌加值」,專長是品牌策略與團隊領導。

這堂課在講些什麼?

這堂課共 16 個單元,總時長約 5 小時,分為以下幾個主軸:

1. 創立品牌的核心概念

- 自我檢視品牌現況。

- 打破思維框架。

- 重建對品牌的認知。

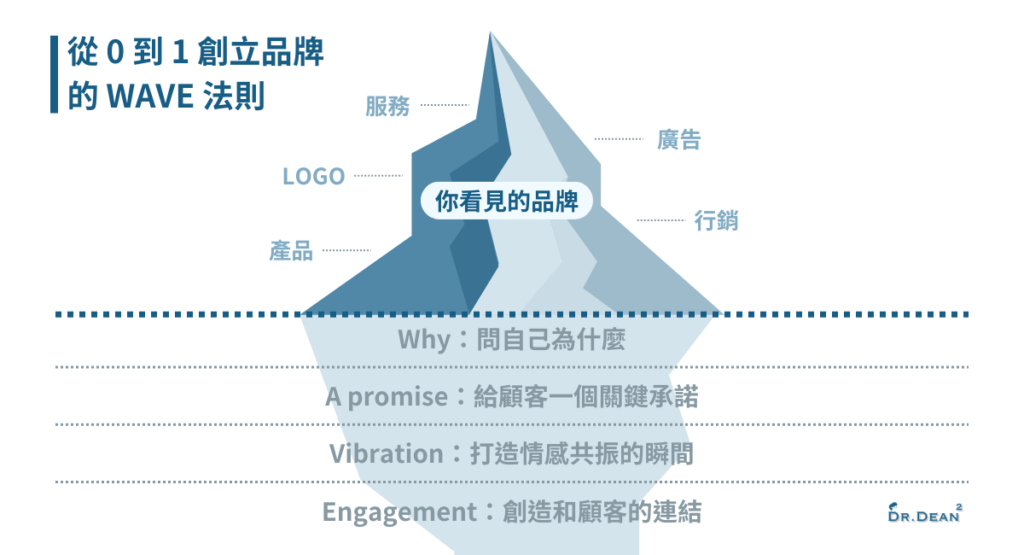

2. 從 0 到 1 創立品牌的 WAVE 法則

- Why:問自己為什麼。

- A promise:給顧客一個關鍵承諾。

- Vibration:打造情感共振的瞬間。

- Engagement:創造和顧客的連結。

3. 永續經營品牌的 4 個概念

- 品牌一致性:從內到外,把品牌理念落實為實際行動的 6 要點與 4 原則。

- 效益極大化:利他原則、GPT 合作原則

- 解決 5 個經營品牌的難題。

- 用品牌強化領導團隊的能力。

4. 品牌案例與落地剖析

- 海尼根台灣區 CEO 訪談。

- 綠藤生機共同創辦人暨 CEO 訪談。

講義在緒論單元下方供下載,建議按部就班從第 1 個單元開始上,先了解創立品牌的核心概念,再學習如何創立品牌,最後才看經營品牌的原則與 2 個訪談案例。

如何創立品牌?

品牌是什麼?

我們每個人每天都要做很多個選擇,從吃什麼、用什麼到穿什麼,未必有很多時間去慢慢比價、比功能,大部分情況下,都是在 1 秒內做出決定。而「品牌」就像個資訊過濾器,幫我們把爆量的資訊過濾到只剩幾個「關鍵字」。

但說到「創立品牌」,許多人會誤以為是花錢行銷後的結果,可事實上在行銷之前,品牌就必須先建構完成,也必定有「解決需求」的產品與其相輔相成。

「品牌」通常具備下列幾個要點:

- 品牌是消費者「認知的總和」:指的是「記憶」所構成的印象,如早餐店、麵店等,即便沒有招牌,但你會對那家店的人事物有一個整體印象。這個印象如果很清晰,能影響你的選擇,那你對這家店的「認知」就能構成一個「品牌」。

- 有能「傳遞品牌訊息」的產品:一個品牌不能沒有產品,因為產品是傳遞品牌訊息的載體,若消費者使用產品前後的感受,與品牌訊息不一致,就無法構成整體的印象。這也是為什麼很多老店在味道改變之後就會流失客群,因為「味道和記憶中的不一樣」。

- 品牌透過「認知」和「產品」給予某群消費者「特定的價值」:並不是品牌跳出來說自己是什麼,就是什麼,而是消費者感受到什麼。我們通常先以情感做溝通,再以邏輯說服自己,因此這份價值指的是滿足了消費者什麼樣的需求,進而連結起什麼樣的記憶。

如果以「自媒體」來舉例,文章、影片、圖文等就是「自媒體」的「產品」,這些「產品」承載著我們要傳達的訊息,讀者藉由觀看之後產生的情緒和感受,建構起對我們的「認知」。

所以,並非我們自己說自己是 XXX 專家而變專家,而是讀者認為我們是 XXX 專家,我們才會是專家。

延伸閱讀:

1. 如何經營自媒體?創作者訓練營 – 定位到變現的關鍵重點

2. 如何經營社群?規劃、設計到數據,傑哥&志祺帶你建構完整策略

3. 鄭緯荃內容行銷課程心得與重點:用「內容力」提升品牌價值

創立品牌的關鍵

我們對品牌的「認知」建構了品牌,但要建構認知,從內到外都必須傳達出一致的訊息:

從內:

- 領導者對品牌的願景和信念,不只是口號,還必須落實在自身每一天的行為和互動上,因領導者的行為會影響團隊和合作廠商。

- 從目標設定到具體實踐,團隊也建立起一致的共識,如綠藤生機團隊不僅僅是為了地球不做乳液,而是每個人都在生活中確實做到環保。

到外:

- 一致的品牌識別:包含顧客、廠商、上下游產業等都知道這個品牌在做什麼,這些行為和互動就會讓品牌「是什麼」。

- 產品品質要一致:無論如何調整或推陳出新,核心訊息都不會隨著時間、區域而有所改變,就像可口可樂百年來都不會更動經典產品的配方。

換言之,我們看品牌,好像是由服務、LOGO、產品、廣告等構成,但一個品牌的誕生有賴於「從內到外」的累積,就像冰山一樣,大眾看見的只是冰山最上面的部分,可檯面下的努力卻是最重要的基礎。

品牌的建構雖然需要時間累積,但眼下的每一個一致的行動都會以「複利」的方式累積品牌資產,就像在大太陽底下拿著放大鏡讓光聚焦在某一點上,只要持續且穩定的聚焦,一定可以達到燃點。

從 0 到 1 創立品牌的 WAVE 法則

在跨國廣告公司擔任 CEO 多年,講師整合出一套創立品牌的心法,若能依循著這 4 個步驟,品牌就能打好地基,複利成長。

Why:問自己為什麼

在設定個人目標時,「以終為始」是最關鍵的,意思是「先決定想達成什麼結果,才往回推自己應該如何一步步實現」,這個道理和創立品牌是相通的,先想清楚為什麼要創立品牌,將那個目的或意義當成品牌的指南針,才知道自己該往什麼方向前進,在過程中又該捨棄什麼。

講師在各地演講時,中小企業主提到的問題不外乎與兩點有關,一個是缺人,另一個是缺錢,她認為只要有清晰的品牌願景,也就是找到「為什麼」,就能找到品牌的「價值」所在,就能找到對的人才,以願景激勵對方在遇到挫折時也能堅持下去。

如果想要找到創立品牌的意義,可以先問自己下列 5 個問題:

- 初衷:做這件事對我的意義是什麼?

- 意願:我做這件事的時候開心嗎?

- 能力:我擅長做這件事嗎?

- 貢獻:我能為這個世界帶來什麼改變?

- 影響力:這個世界有我、沒我,有什麼差別?

以講師為例,他創立《WAVE 品牌破浪領導學》的意義是:

- 初衷:想讓工作變得更有意義,帶領公司成為領導品牌。

- 意願:一想到可以讓公司成為領導品牌,心裡就既激動又開心。

- 能力:我可以帶領團隊所有人,用創意協助客戶達成營運目標。

- 貢獻:協助客戶的品牌獲得獎項,讓他們能夠被看見,幫助到更多人。

- 影響力:當客戶的品牌為世界帶來更多美好,代表我和團隊也在創造更多美好。

找到「為什麼 Why」不代表一定是指「創立某個品牌」,也可以像是講師的例子,領導者先了解自己該做什麼,也就能為團隊找到對的人,帶領團隊往同一個方向邁進。

但要注意的是,領導者心中願景未能正確傳達給團隊的狀況也很常見,因此願景應遵守下列幾項原則:

- 簡潔:能清楚傳達,而非每個人都有自己的解讀。

- 共識:團隊的每個人都清楚,並認同這樣的願景。

- 激勵:不只打動你,還能打動團隊和顧客。

A promise:給顧客一個關鍵承諾

承諾指的是品牌可以「做到什麼」,但並非「好吃、好玩、好用」這種模糊的形容,而是必須讓特定顧客很有感的承諾。

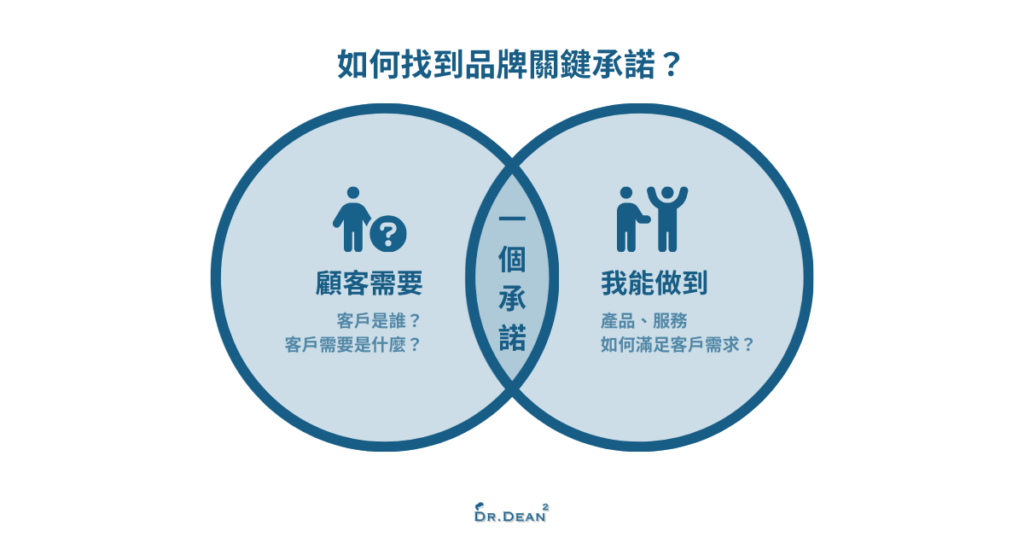

因此,要找出這個承諾,必須從「顧客需要的」和「我每次都能做到的」的兩個集合中找到「交集」:

- 顧客需要的:我們的客戶是誰?客戶需要的是什麼?

- 我每次都能做到的:我們的產品(或服務)是什麼?我們如何滿足客戶需求?

從既有的東西(產品/服務)做為出發點,挖掘自己能夠提供一致品質的部分,再與顧客很想要的部分結合,找出當中的交集處,並把這件事做到極致、做到無可取代,品牌自然就無可取代,也無從比價。

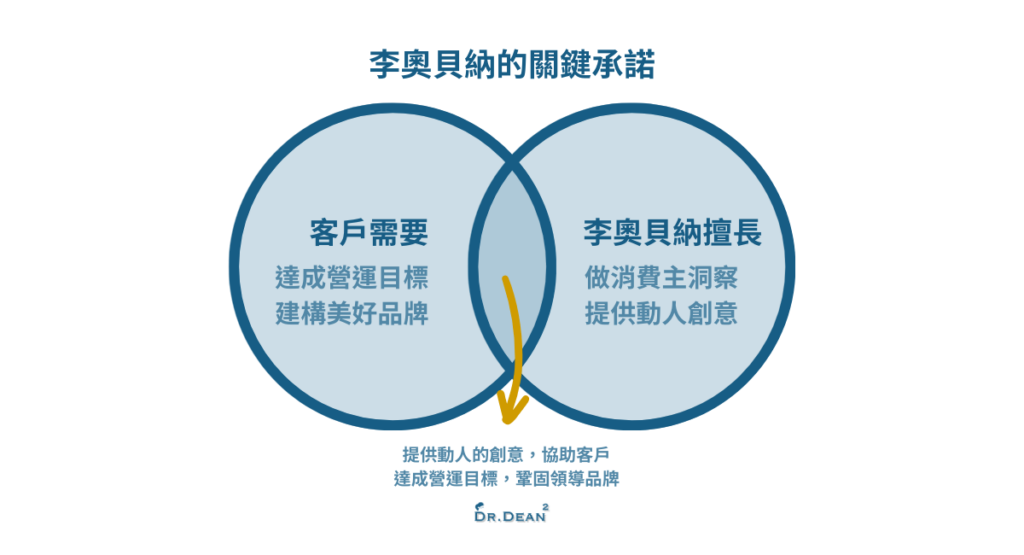

講師之前帶領《李奧貝納》長達 11 年成為領導品牌,就是從這兩個集合中找出交集:

- 顧客需要的:創立永續品牌,達成營運目標。

- 公司擅長的:洞察消費者所需,提供動人創意。

從中得出的承諾就是「提供創意,協助客戶達成營運目標,鞏固領導品牌」,換句話說,講師不只是帶領團隊做出厲害的得獎廣告,而是把廣告當成工具,協助客戶成為領導品牌。

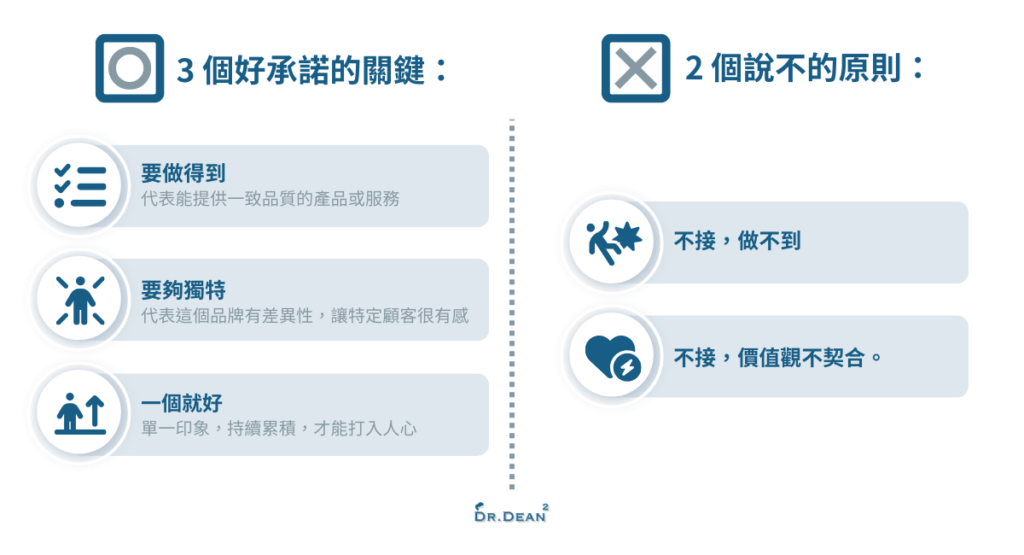

此外,一個好的關鍵承諾,必須符合「3 個原則」:

- 要做得到:代表能提供一致品質的產品或服務。

- 要夠獨特:代表這個品牌有差異性,讓特定顧客很有感。

- 一個就好:印象要不斷累積才能打入人心,面面俱到反而什麼都沒做到。

既然是承諾,就必須遵守,所以也有該說「不」的 2 種情況:

- 做不到。

- 價值觀不契合。

講師曾遇到客戶說三個月內要達成利潤雙倍,但她認為只要做不到,且與公司品牌價值觀不符,就不該接這個案子,並不是為了錢而接下案件,卻違背品牌承諾,這會讓自己的品牌死得很快。

Vibration:打造情感共振的瞬間

當願景和承諾夠具體,就會了解品牌該給出什麼樣的感受,這份感受會透過某個載體 (可能是產品/服務),傳遞給客戶,而客戶接收時也會有同樣的感受,這時候「品牌、產品、客戶」才會達成共振。

想創造顧客每次與品牌接觸時的「情感共振」,可以從下列 4 個面向來思考:

- 特定的人。

- 特定的時間。(課程中稱作「時間」,但我認為叫「時刻」更好理解)

- 特定的地點。

- 特定的意義。

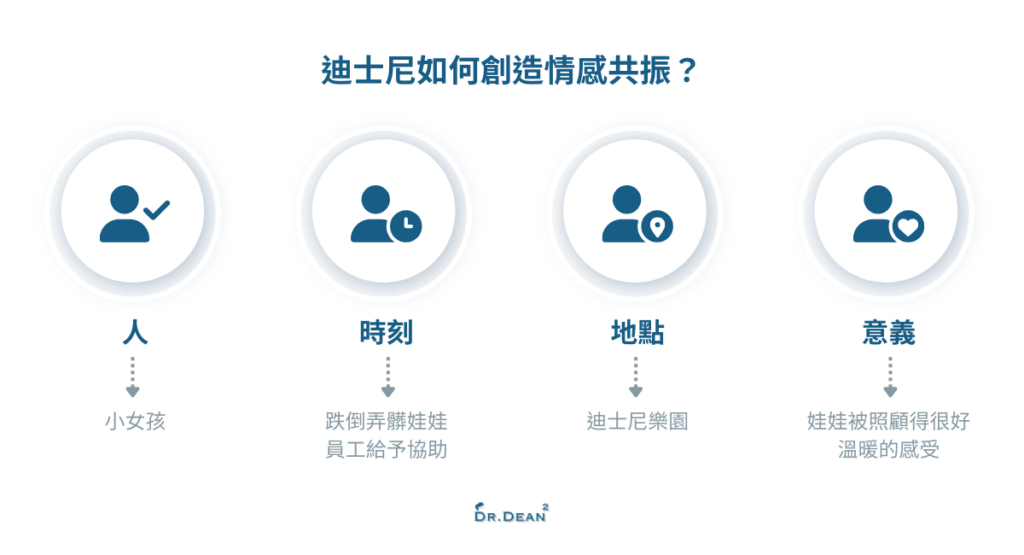

就像迪士尼的承諾是「給予幸福」,那他們是如何打造情感共振的呢?

曾經一個小女孩抱著娃娃在迪士尼樂園跌倒,小女孩並無大礙,但娃娃卻弄髒了。後來娃娃被員工帶去清洗、換新衣,最後回到小女孩手中時,娃娃跟新的一樣。事後,小女孩的媽媽親手寫了感謝信,稱這件事是「神奇的魔法」,讓他們感受到了滿滿的幸福。

無論品牌想傳遞給顧客的訊息是什麼,都必須在顧客體驗的過程裡被他接收到,而且他產生的感受也必須與你想傳遞的訊息一致,就像迪士尼要給予顧客幸福,也確實讓顧客產生幸福的感受。

如果將上述迪士尼為小女孩洗娃娃的故事進行拆解,就會是:

- 人:小女孩。

- 時間:跌倒弄髒娃娃,員工給予協助。

- 地點:迪士尼樂園。

- 意義:娃娃被照顧得很好,溫暖的感受。

顧客會記得的,通常是體驗當下的感受,並且大腦會將人、時、地和產生的意義串起一個「記憶」,小女孩和小女孩的媽媽永遠會記得娃娃像被施了魔法的感動瞬間,也因此塑造了他們對「迪士尼」這個品牌的感受。

我覺得,這跟《峰值體驗》中提到的 MOT (關鍵時刻) 組成要素很相似:

- 是誰?

- 在什麼狀況下?

- 感受到什麼?

MOT 與 WAVE 法則中的 “V”,兩者的底層重點都擺在「人並非完全理性」,認為比起理性,人類更常會在決策中使用直覺,所以在提供服務的體驗過程中,要盡可能讓人留下你想帶給他們的感受。

而根據《快思慢想》中提到的「峰終定律」,直覺來自於他們在體驗中所獲得的記憶,通常會是過程中的「最初」、「最高/最低」與「最終」,所以如果你也是服務提供者,這就會是你在體驗中可以嘗試的地方。

此外,講師提到 B to B 的企業也需要創造「情感共振」,因為服務的對象依舊是人。

以講師為例,她希望讓客戶感受到「以顧客為服務核心」,所以對於自己的員工都會一再強調「客戶的競爭對手,就是我們的競爭對手」。並且,他們會用行動來落實:在服務期間絕不用客戶公司的競品。

具體而言:

- 服務麥當勞時,只喝麥當勞的咖啡。

- 服務海尼根時,啤酒只喝海尼根。

甚至,當講師發覺客戶公司 CEO 對每年都要寫台灣政經趨勢的報告很苦惱,她就替他辦了一個論壇,邀請各界專家分享台灣政經趨勢,這項舉措也受到很大的好評。

以創造「情感共振」的 4 個面向來思考,就會是:

- 人:講師黃麗燕。

- 時間:CEO 每年煩腦的報告,講師邀請專家分享。

- 地點:李奧貝納論壇。

- 意義:讓客戶了解用心,給予足夠的信任感。

講師提到,B to B 的企業給予顧客最重要的意義就是「信任感」,不僅僅是協助客戶,賺取報酬,最好進一步想到連客戶也還沒想到的。如果能做到這種程度,客戶每次遇到問題就一定會想到你,甚至去別的公司,也能想到你。

在打造情感共振的瞬間時,可以利用「五感」,也就是看、聽、聞、摸、嚐等感覺,來確認「真實的情感」,下列 3 個問題可以幫助我們確認產品是否符合原先想像:

- 我自己使用產品的感受是什麼?

- 詢問同事使用產品的感受是什麼?

- 現場調查客戶使用的感受是什麼?

在回答問題時,盡量詢問「感受」,不要僅仰賴數據,最好搭配面對面詢問,甚至到現場去問顧客,如果發現自己、同事和顧客之間,有哪邊的訊息不一致時,就要趕快做調整,想辦法把差異變小。

舉例來說,原先透過 4 面向的思考,講師的團隊幫助麥當勞在下午離峰時段,針對「年輕族群」設計了下午茶的銅板美食。不過,後續卻發現業績的成長幅度不大。

後來透過實際觀察,及訪問客戶的感受,就發現下午茶時段更多的會是「銀髮族群」,於是重新修改了原先的方向,最終成功讓業績暴增。

總而言之,打造情感共振的瞬間要以「一致」做為目標,唯有讓公司承諾與客戶感受「一致」,才能達到「共振」,發揮出最大的效益與品牌價值。

Engagement:創造和顧客的連結

當品牌有了願景,並由內而外傳達一致的訊息,也就代表品牌在每個和顧客的接觸點都能創造連結。

這裡談的「接觸點」並非單指產品、客服、店面、LOGO 等等常見的人事物,而是從領導者和核心團隊的一言一行開始,所有與品牌相關的、有形和無形事物的總和,這當中包含有形的產品、裝潢、品牌視覺、網站等,也有無形的文化、行為、態度、信念、共識等等。

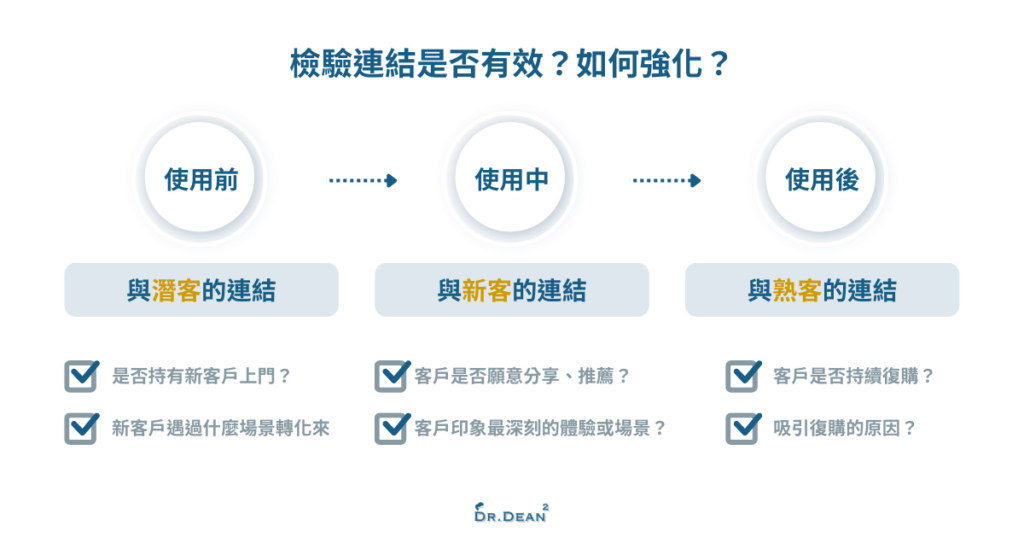

不過,其中最重要的還是產品,所以在思考接觸點能創造什麼樣的連結時,可以從使用產品的前中後三階段,來思考 6 個問題的答案:

1. 使用前:與潛在客戶的連結

- 是否持續有新客戶上門?

- 新客戶透過什麼場景轉化而來?

2. 使用中:與新客戶的連結

- 客戶是否願意和別人分享、推薦你的品牌?

- 對客戶來說,印象最深刻的體驗或場景是什麼?

3. 使用後:與熟客的連結

- 客戶是否願意重複購買產品或服務?

- 吸引客戶會持續購買的原因?

若講師以自身為例:

1. 使用前:與潛在客戶的連結

- 因為寫專欄,有很多客戶慕名而來。

- 專注在協助客戶的品牌成長,成就許多成功案例,又吸引更多客戶。

2. 使用中:與新客戶的連結

- 客戶即便離職,也會介紹新公司採用講師公司的服務。

- 對客戶來說,講師帶領的團隊不只是做創意,更是幫助自己的業績成長。

3. 使用後:與熟客的連結

- 講師的客戶每個都持續服務 10 年以上。

- 所做的每件事、每個案子都想辦法超乎客戶的期待。

講師認為,最重要的還是「在每一個當下都用心做每一件事」,因為每個接觸點讓顧客感受的一點一滴,最終會串起顧客與品牌之間的情感連結,所以不需要做每件事都想著即刻的回報,畢竟很難說是在互動中的哪一件小事產生了巨大效益。

當然,除了顧客外,和內部員工、上下游廠商等的接觸點也很重要,因為品牌必須由內而外地傳遞一致訊息,才能產生真正有意義的連結。在過程中,不停地來回校準是很重要的,必須不斷調整讓其一致。

我實際上完課的心得與評價

實際上完課之後,我記得最深刻的是講師提到「願景是品牌的核心,更是品牌的起點」。因為願景不僅僅會是領導者的信念,也會是團隊和員工的信念,這份信念可以帶領眾人在困難時堅持下來,最後慢慢形成品牌的文化。

所以,「願景」對個人品牌來說,當然也是最關鍵的,而「願景」必定與個人的「價值觀」息息相關。這堂「品牌實戰學」雖然是以「企業」為出發點來談品牌,但我覺得道理和創立個人品牌是相通的。

不論你如何為自己的個人品牌設定願景,都不可能脫離價值觀,也就是「你相信什麼」就會「表現出什麼」。如果你相信環保很重要,就會帶著環保餐具和環保杯,而別人看到的,就會是你帶著環保杯,用餐拿出環保餐具的樣子,再為你設定標籤。

即便自媒體作品會隔著文字、攝影機或麥克風,也是一樣的,因為這些文字、話語和想法,都能很清晰的表現出你自己。個人品牌就是從傳遞價值觀開始,當別人感受的和我們相信的一致,才能永久形成一個標籤。若沒有這種標籤,那我們只是「個人」,而不是「品牌」。

對我來說,這堂課有趣的地方在於,能更深一層思考「品牌」的本質,不是照著公式去走,而是給予了能幫助自己思考的「思維框架」,並且講師的敘事能力吸引著我一直看下去,不知不覺就看完了。

如果一定要說有什麼可以優化的點,就是希望訪談的案例可以再多一兩個,或是再開個訪談單元深入談論「個人品牌」會更豐富。

具體來說,我認為「品牌實戰學」的優缺點有:

優點:

- 講師業界經驗豐富,有許多事例可分享,且敘事能力強。

- 課程的學習脈絡很明確,內容很好吸收。

缺點:

- 訪談品牌的案例若能再多一兩個不同類型的,會更方便參考。

- 加碼單元是年會演講的回顧,希望以後可以再針對個人品牌開訪談單元。

我認為這是一堂「授人以漁」的品牌課程,有思維練習,也有實戰技巧,更有實際案例可供參考,如果你對創立品牌有興趣,那麼這堂課會很推薦你來上。

收到更多學習筆記

我們團隊平時很喜愛學習,如果你想知道我們近期在上哪些課程、學到了什麼、有什麼心得,歡迎訂閱收到更即時的內容 (不含垃圾內容)

想追蹤更多「學習」新知,歡迎關注

《學一點》學習專屬折扣

《學一點》學習討論群

學習平台 | 適合對象 | 詳細介紹 |

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||