你是否想成為自由工作者,跳出傳統的工作模式,做想做的事就能養活自己?

不管是還在觀望,還是已經進行一段時間,本文整理出 6 個自由工作者必須要思考的事,讓你用更宏觀、全面的角度了解。

讀完後,除了對自由工作者有更清晰的掌握,也能幫助自己判斷適不適合踏上這條路!

什麼是自由工作者?

簡單來說,自由工作者不受雇於單一公司,以個人身份承接案源,提供內容、專業或知識型服務的獨立工作者。

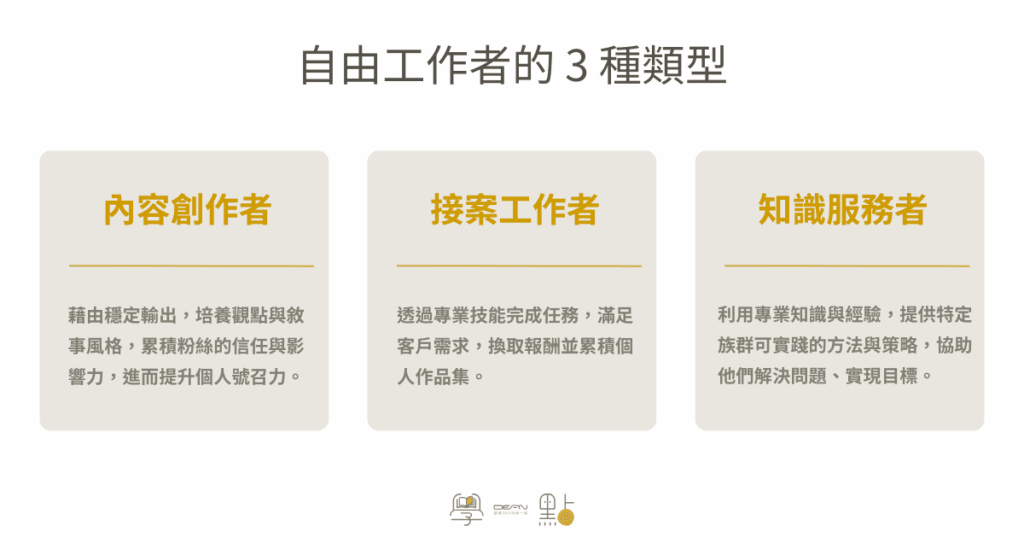

在這個大前提下,我們將自由工作者分成這 3 種:

- 內容創作者:藉由穩定輸出,培養觀點與敘事風格,累積粉絲的信任與影響力,進而提升個人號召力。

- 接案工作者:透過專業技能完成任務,滿足客戶需求,換取報酬並累積個人作品集。

- 知識服務者:利用專業知識與經驗,提供特定族群可實踐的方法與策略,協助他們解決問題、實現目標。

想更深入了解這三類的關鍵差異、任務重點、必備技能與成長途徑,可以參考《自由工作者有哪些?》的詳細說明。

接下來,會透過 2 個常見的問題,幫你釐清自由工作者的核心觀念,並掌握它與其他工作型態的本質差別!

跟「斜槓」差在哪裡?

常聽到「斜槓」與「自由工作者」被放在一起討論。但背後所傳遞的概念完全不一樣!

斜槓(Slash)想強調的是一個人的角色多元性,像行銷人員 / 插畫家、講師 / 作家⋯。所以,當中的「斜線」就是凸顯人們不侷限於單一職位,而是擁有多重身份的組合。

在《斜槓青年》(p.40)提到一個很重要的概念:

斜槓是一種幫助人們探索完整自我、活出豐富人生的方式,多份收入源與工作時間彈性,對他們而言,往往只是延伸出來的附加價值。

而針對自由工作者,則拆成「自由」與「工作者」解釋:

- 「自由」是指工作的模式、時間、地點,以及合作對象的選擇都相對彈性,不受傳統雇主體系約束,擁有更大的主導權。

- 「工作者」就比較現實,畢竟這是一份必須要養活自己的工作。換句話說,它必須能夠支撐你日常的生活開銷,例如三餐、水電、房租等,才算是真正意義上的工作。

總的來說,「斜槓」關注是否透過多元身份的探索,找到理想的生活方式與人生意義;「自由工作者」則會更著重在收入來源與工作本身的自主性。

對斜槓來說,收入與彈性只是附加產物,並非每個身份都需要賺錢。有些身份只是出於興趣、熱情,或單純想探索生活的可能性。

自由工作者往往也是人們的其中一個角色,當這個角色能夠獨立支撐生活開銷、養活自己,才算成為真正的自由工作者。

自由工作者與一般上班族的差異

如果沒有先釐清兩者的差異,就貿然選擇,等到實際投入才發現,跟自己原本設想的完全不同,那可能就太遲了。

因此,先點出兩者最大的差異,就在於合作模式。

一般上班族與公司是「僱傭關係」,因此形成上對下的「從屬」關係,這也是受《勞基法》保障的法律契約,也是俗稱的「勞動契約」。

在這樣的關係中,公司作為雇主,必須依法提供薪資、工時規範、加班費、勞健保、休假權益等基本保障,負起對勞工的法律責任。

但相對地,勞工也需配合公司的安排,例如固定的上下班時間、指派的工作與任務、內部規章制度等。這些權責內容,通常都會在正式聘用合約中,白紙黑字寫清楚,並具備法律效力。

自由工作者則與合作對象建立「承攬關係」,所以雙方彼此平等、以專案任務為導向的合作關係。

合作依據是由雙方所簽訂合約所決定,而非《勞基法》,所以不會有勞健保、加班費等法定福利的保障。

重點在於「交付成果」。只要在合約所約定的時間內,完成並交出符合標準的成果,就算履行完任務。

至於怎麼做、在哪裡做、何時做,只要不違法,其餘都可自由安排,對方無權干涉,這也是自由工作者能彈性工作的原因之一。

由於自由工作者常會與多個不同的合作對象合作,因此所簽訂的承攬契約,往往是 case by case 的存在。每一份合約,會因合作對象的不同而有所差異,像付款方式、交付期程、修正次數、違約責任等等,都需要雙方協商清楚,來保障彼此的權益。

| 項目 | 上班族(僱傭關係) | 自由工作者(承攬關係) |

|---|---|---|

| 法律依據 | 根據《勞動基準法》,受法律明文保障 | 根據雙方簽訂的承攬契約,內容由合作雙方自行約定 |

| 關係性質 | 從屬關係:公司可指揮、監督你的工作 | 合作關係:平等對等,專案導向、成果交付為主 |

| 工作自由度 | 須配合公司上下班時間、工作流程、內部制度 | 工作方式、時間、地點皆可自行安排,對方不得干涉 |

| 報酬與責任方式 | 領固定薪水,完成指派任務,有明確工時與績效考核 | 任務完成制:只要交出成果就算履約,怎麼做由自己決定 |

| 福利保障 | 依法提供:薪資、工時規範、加班費、勞健保、休假等 | 不適用勞基法,無勞健保與固定福利,須自行負責保險與退休規劃 |

| 契約形式與彈性 | 通常由公司提供制式合約,內容較為固定 | case by case,合約內容雙方可協議,如付款方式、交付期程、違約條款等 |

| 常見角色比喻 | 「公司員工」屬於內部人力資源的一部分 | 「合作夥伴」是外部專業提供者,不隸屬於某個組織 |

| 風險與保障 | 穩定性較高,有法律保障與固定收入 | 自由度高但風險也高,收入與保障須自行負責 |

身為自由工作者的好處?

自由工作者最大的魅力,在於自己當老闆 —— 無論是工作的時間、地點,還是要做什麼、和誰合作,全部都能自己決定。這種高度的自主權與掌握感,正是許多人嚮往的原因。

除了這個讓人心動的好處,也整理其他 4 個身為自由工作者,能夠體驗的好處:

- 收入沒有上限:不受薪資結構與年資限制,每個專案所產生的價值,都能直接轉為收入,成長幅度取決於能力與投入程度。

- 多元技能培養:除了精進專業,還能透過實作中學習,像銷售技巧、社群經營、財務規劃、專案管理等跨域能力。獲得快速成長,以及磨練出解決問題的能力!

- 從事熱愛工作:將熱情轉為收入來源,讓創作與專案充滿意義與動力,工作不再只是賺錢,而是推動學習與成長的能量。

- 重塑生活模式:依照個人價值觀設計生活節奏,擁有更多選擇與彈性,打造自己理想、有意義的生活模樣。

自由工作者收入模式有哪些?

談到一份工作,還是會在意:「一個月能賺多少?」和「錢會從哪裡來?」

這裡整理 7 個自由工作者常見的收入來源,一方面幫你建立初步概念,也方便你後續思考未來事業的收入佈局。

- 業配:與品牌合作推廣產品或服務的行銷方式。品牌方提供報酬或產品,合作方則在文章、影片或社群貼文中,以自身風格自然融入品牌訊息,讓廣告更貼近讀者或觀眾的生活。

- 團購:透過推薦與信任感,號召人們一起購買想要的東西。因為訂單大量,購買者能得到較優惠價格,團購主也能獲得分潤,讓買賣雙方雙贏!

- 廣告:主要是透過流量來獲取收益,常見的方式像申請 Google AdSense 這類型的廣告聯播網,並安插進自己的創作內容中。當內容曝光到不特定的受眾面前,只要有人點擊或瀏覽廣告,就能帶來收入。

- 代操:運用自己所擅長的專業技能,代替客戶完成某項操作任務,例如社群經營、廣告投放或內容製作等。這樣的合作方式,不僅能幫助客戶省下自行摸索與學習的時間成本,還能幫助對方快速達成目標,同時提升效率與成果品質。

- 講座 / 工作坊:透過短時間的線上或線下互動,向人們傳遞某個主題的專業知識、實作方法或市場趨勢。強調與聽眾的即時連結與現場氛圍,讓參與者能在有限時間內獲得啟發和實作經驗。

- 數位產品:將知識與技能轉換為「一次製作、重複販售」的商品,如模板、電子書、線上課程。具備爆發力與長尾效益,被視為極具吸引的被動收入來源。

- 付費社群:結合內容與社群互動,透過 Facebook、Discord、Skool 等平台經營。強調人們的參與感與連結,也能帶來穩定收入並驗證新產品、概念的市場需求。

自由工作者的收入來源多元,若想提升穩定性,建議至少規劃 2 種以上的收入管道,提升彈性與抗風險能力。

想深入了解各種收入模式的打造方式與實作細節,歡迎閱讀《自媒體變現怎麼做?4 大常見模式完整解析(優缺點 + 適合對象)》!

自由工作者會面臨的 5 大挑戰

前面我們聊到,自由工作者所體驗到的好處。但別忘了,自由從來不是什麼都不做。

享受自由的同時,你自身也得承擔相應的責任與風險!像是:

- 自律與穩定輸出:在沒有人督促的情況下,必須自行規劃進度、安排產出與工作。

- 合作風險評估:初期缺乏人脈與案源,客戶品質起伏不定。容易遇到合作不良的對象,耗費大量心力在溝通與應對。

- 收入結構不穩定:工作收入會隨淡旺季或合作需求而波動,需規劃金流,避免陷入財務焦慮。此外,建立多元收入來源,並培養固定的工作機會與長期客戶,以降低財務風險與不確定性。

- 角色繁多、責任重大:不僅要把本業工作做好,所有決策也必須自行決定。如果沒有夥伴,必須身兼財務、業務、小編等多種角色,獨自處理各種事。

- 工作與生活界線模糊:缺乏明確上下班時間,若時間規劃不當,工時反而更長。長期下來容易疲憊倦怠,甚至陷入 Burnout。

總的來說,你所做的每個決定和行為,都會直接影響收入、品牌形象與未來發展。

這才是自由的本質與現實 —— 你擁有嘗試與創造的能力,也必須承擔挫折與風險,因為最終要為一切負責的人,就是你自己。

成為自由工作者,你需做的事前準備⋯

找出你的核心優勢

踏上自由工作前,最重要的是要釐清 —— 你要做什麼?

方向一旦確定,後續的規劃與行動才有依據;就算要轉換跑道,也有依據調整。

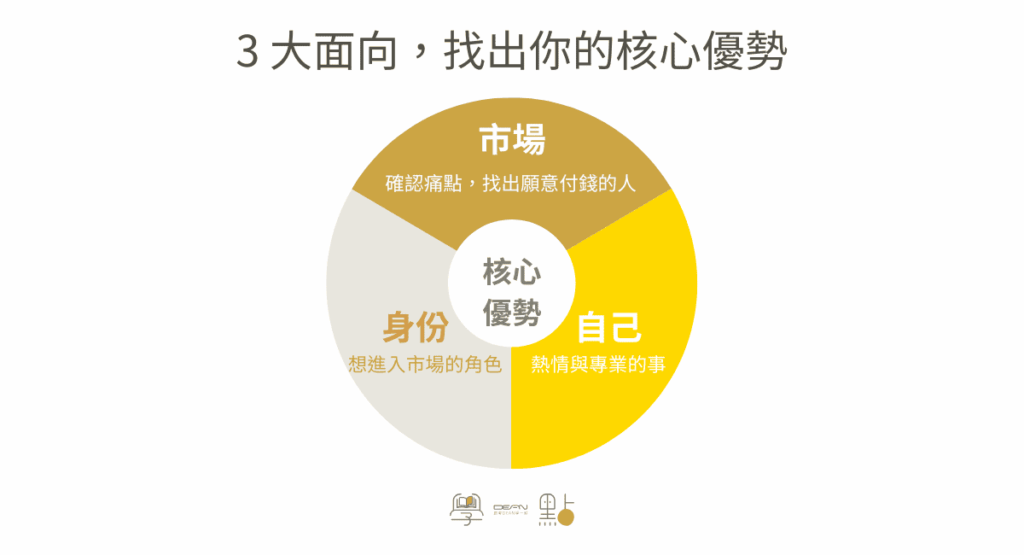

你可以從以下 3 個面向,快速勾勒初步的方向:

- 自己:自由工作的核心在於你。釐清你真正熱愛、願意長期投入的事,同時也盤點自己的技能、資源。想想你曾被請教過什麼?做出過哪些成果?這些就是你未來累積作品、建立信任的基礎。

- 市場:針對你喜歡且擅長的領域,找出能針對特定族群解決的痛點。除了掌握真實需求,也要確認市場是否願意付費,這樣才能成為穩定收入來源。

- 身份:是要當內容創作者、接案工作者,還是知識服務者?(link: 自由工作者有哪些?3 大類型與學習地圖一次搞定! )不同身份代表著截然不同的商業模式與能力組合,也會影響你後續的成長路徑與必備技能。

當這 3 個層面出現交集時,就是你最優先嘗試的方向。

先選定其中一個開始行動,透過實作不斷調整與修正,方向也會越來越清晰。

穩定嘗試與驗證

就算找到想做的方向,也不代表現在就要全職投入自由工作者。特別在品牌定位、產品或服務尚未被市場驗證前,保留彈性空間反而能幫助你確認這條路是否可行。

因此,建議先利用下班、週末或休假等空檔投入。在有穩定收入的前提下,逐步布局自由工作的事業,讓你在低風險的情況下累積經驗與作品。

如果一開始就中斷收入源,生活就會立刻有壓力,讓你急於變現,反而可能失去原本的熱情與初衷。

當然,如果你有離職打算,也務必準備好 3~6 個月的緊急預備金,確保在收入不穩的過渡期,依然能負擔生活的固定開支(如伙食、水電、電話、房租等)。

為自己的生活打好基礎,才能讓追夢的過程走得長久;如果因為追夢而忽略了現實需求,就會本末倒置。

了解勞健保權益

不管是上班族,還是自由工作者,勞健保都是保障自身權益的重要基礎。

在公司任職時,雇主會主動幫你投保;但脫離公司體系後,自由工作者就必須自行留意與處理投保事宜,以確保發生意外、失能或疾病時,依然能獲得基本保障。

身為自由工作者,對於勞健保,這 4 個關鍵問題一定要先掌握:

- 如何辦理勞健保?

- 該選擇勞保還是國民年金?

- 需要向哪個單位投保?

- 每月需要繳多少保費?

自身的權益,只有你自己才有辦法守護。

自由工作者,該如何持續下去?

自由工作的起點不簡單,能長期堅持下去更是挑戰。一旦你無法持續推進,事業也會跟著停滯。

接下來,跟你分享 3 大「持續」心法,幫助你在這條通往自由的路上,走得順、走得穩。

有系統地不斷學習

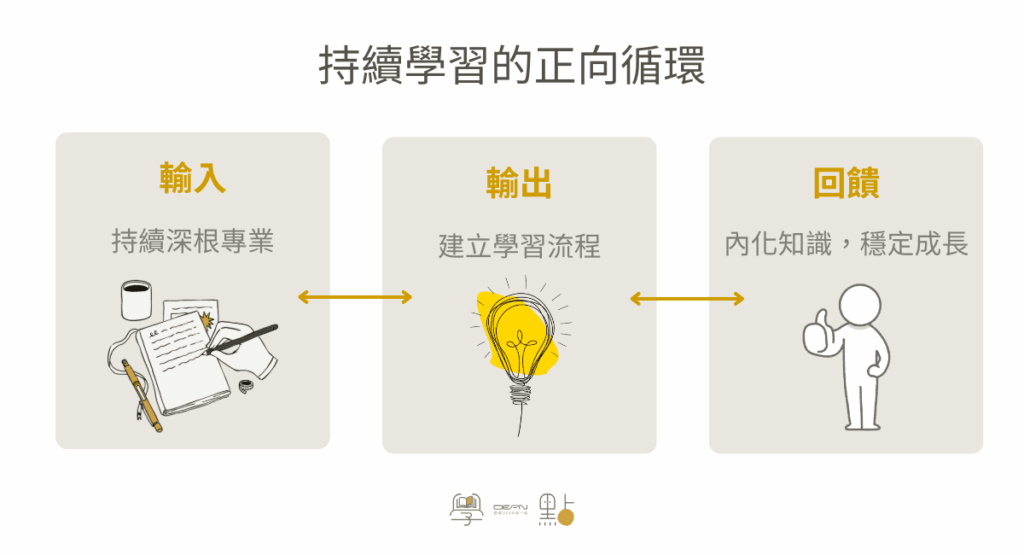

在這個知識爆炸、變化快速的時代,若想站穩腳步,一套屬於自己的學習流十分重要!它能幫助你清楚掌握該學什麼、資源在哪裡,以及如何有效地將接收到的知識內化吸收。

當順利建立「輸入 → 輸出 → 回饋」的正向循環,學習就不再是單向吸收資訊,而是將能力持續累積,讓你在專業上穩健成長。

持續累積的經驗,擴大成為你的認知體系。在資訊混亂中保持思緒清晰、看清本質,不再陷入知識焦慮,而是以穩定節奏前行,在市場中走得更久、更遠。

生活與工作平衡

「不要讓賺錢的方式,毀了你想過的生活。」

自由工作不該是 24 小時 on call,而是掌握生活與工作的自主權。剛起步時,需要摸索定位、建立信任、合作模式,難免耗時辛苦。

但隨著你逐漸找到賺錢模式,並熟悉合作流程後,就能開始調整節奏,釐清哪些事情值得投入、哪些可以精簡,甚至委外處理,進一步優化你的時間運用。

最終,找出最低限度但有效的工作時間,讓理想的生活樣貌,逐漸清晰可行。

找一個(群)能帶你走下去的人

一個人一直默默做一件事,真的不容易。特別是自由工作這條路上,當長期付出沒被看見、回不如預期時,很容易開始懷疑自己:「我是不是走錯方向了?」

這時,如果有一個人,或是一群人,在你撐不下去時,給予鼓勵與支持,也就有堅持下去的動力。

可以在社群認識相同目標的人,建立 MasterMind,彼此相互打氣支持。或是,也能透過 IG、電子報、YouTube 等管道,追蹤那些你欣賞、想成為的 Role Model。

總之~別小看他人陪伴與激勵的力量。當你順利撐過低潮,回頭再看時,你會由衷地感謝那些持續推你一把的人。

結語:走出自己的自由之路!

自由,從來不是任性,而是一種對自己所選的人生負責。

這篇文章從認識自由工作的樣貌,到資源、挑戰、準備與心法,希望幫助你更清晰地規劃未來。

與其等到萬事俱備才開始,先踏出一步,再一邊調整。無論你正站在起點,還是正在路上,都相信自己有能力,走出屬於你的自由生活!

收到更多學習筆記

我們團隊平時很喜愛學習,如果你想知道我們近期在上哪些課程、學到了什麼、有什麼心得,歡迎訂閱收到更即時的內容 (不含垃圾內容)